お知らせNEWS & TOPICS

- HOME

- お知らせ

健康情報

ミルモくんの健康情報~ロコモティブシンドローム~

ロコモティブシンドロームとは

加齢や病気、ケガなどが原因で足腰の弱りを感じたら、それはロコモティブシンドローム(通称:ロコモ)かもしれません。

主な症状としてバランス能力や筋力の衰え、さらにはひざや腰の痛みが原因で、「よくつまずく」、「ゆっくりしか歩けなくなった」などがあり、進行すると将来的に要介護や寝たきりになってしまう可能性があるため、予防と改善に努めることが大切です。

7つのロコモチェックをやってみましょう

① 片足立ちで靴下が履けない。

② 家の中でつまずいたり滑ったりする。

③ 階段を上るのに手すりが必要である。

④ 横断歩道を青信号で渡りきれない。

⑤ 15分くらい続けて歩くことができない。

⑥ 2kg程度の買い物(1Lの牛乳パック2個程度)をして持ち帰るのが困難である。

⑦ 家の中のやや重い仕事(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど)が困難である。

一つでも当てはまった方は要注意です。

予防のためのロコモーショントレーニング

① スクワット〈目標回数〉5回で1セットを1日3セット

足幅を腰幅より広めにとり、お尻を後ろに引くように2~3秒かけて、ゆっくりと膝を曲げ、ゆっくりと戻ります。

② レッグランジ(踏み出し運動)〈目標回数〉左右5~10回で1セットを1日3セット

姿勢を真っすぐして手を腰に当て立ち、片方の足を大きく前に踏み出します。太ももが床と並行になるように深く下げて、ゆっくりと戻ります。

最後に

ロコモになる原因は加齢や運動不足以外にも骨粗鬆症が原因で重症化するケースもあります。厚生連の人間ドックではオプション検査として骨粗鬆症検査も行っておりますので、年に1回は骨粗鬆症検査を受けてみてはいかがでしょうか。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~大腸がんについて~

大腸がんとは

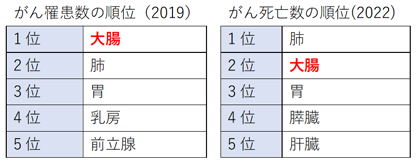

大腸がんは、日本人にとって罹患率(がんと診断される数)、死亡率がともに高いがんの1つです。※国立がん研究センター参照

しかし早期発見できた場合の5年生存率は9割を超えています。

症状

初期症状はほとんどが無症状で気付かないまま進行し、発見された時にはすでに進行がんだったケースが多いことがあげられます。(←早期発見での5年生存率は高いですが死亡率が高い理由です)

進行していくと血便や排便習慣の変化(便秘・下痢)や、便が細くなったり、残便感などの症状が現れる場合があります。

さらに進行していくと腹痛や嘔吐(おうと)などで異変に気付き、がん発見につながることもあります。

検査

現在、最も一般的な大腸がんの検査は、市町村が行っている健康診断や職場の健康診断でもおなじみの便を採取して提出する「便潜血検査(大腸がん検診)」です。

この検査で陽性判定を受け、「要精密検査」となり大腸内視鏡検査(大腸カメラ)で詳しい検査を受け、大腸がん発見にいたることが多いです。

しかし、便潜血検査で「要精密検査」となった方の精密検査受診率は低く、放置してしまい、がんだとわかった時には手遅れだったというケースも少なくありません。

まとめ

大腸がんは自覚症状がないうちに進行していく恐ろしいがんの1つです。自分自身の命を守るためにも人間ドックや巡回健診で実施している「便潜血検査」を定期的に受け、早期発見をこころがけましょう。※厚生連の人間ドックでは必須項目です。

また「要精密検査」の案内がとどいたら、自身で大丈夫だろうと決めつけたりせず、精密検査を受け早期発見、早期治療に努めましょう!

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~ノロウイルス感染症について~

一般的には2~3日程度で回復し、経過は比較的良い感染症ですが、抵抗力が衰えた高齢者は、脱水症状や体力の消耗により症状が悪化することがあります。

また、一年中発生する感染症であり、感染力が強く集団で生活を伴う施設では集団感染を起こしやすい特徴があります。

主な感染経路

① 汚染されたカキやアサリなどの二枚貝を、生あるいは十分に加熱調理しないで食べた場合。

② 食品を取り扱う者がノロウイルスに感染し、そのヒトを介して汚染した食品を食べた場合。

③ 感染したヒトの便や、嘔吐物(おうとぶつ)からの二次感染。

④ ①~③の乾燥したものから出る、小さなゴミを介しての感染。

予防方法

ノロウイルス感染症を予防するには、体内にノロウイルスを侵入させないことが大切であり、二枚貝は十分に火を通しノロウイルスを死滅させて食べることです。

また、手洗いや調理器具の衛生管理を徹底し、飲食物にノロウイルスを付着させないことが予防につながります。

手洗いのポイント

① 手指を流水で濡らし、適量の石鹸液を取り、手のひらを擦り合わせ十分に泡立てる。

② 手の甲をもう片方の手のひらで包み、もみ洗う。(左右行う)

③ 両手の指を組み、指の間をもみ洗う。

④ 両手首まで洗い残しが無いよう、丁寧にもみ洗う。

⑤ 親指をもう片方の手の平で包み、もみ洗う。(左右行う)

⑥ 最後は流水で十分にすすぐ。

まとめ

ノロウイルスを蔓延(まんえん)させないためには予防が大切で、外出時はマスクを着用し、帰宅後・飲食前には、手洗い・うがいを行うようにしましょう。

また、ノロウイルスが疑われる場合は、早めに医療機関を受診し、感染拡大の防止に努めましょう。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~子宮がんについて~

子宮がんには、胎児が育つ部分(子宮体部)にできる『子宮体がん』と、子宮の入り口(子宮頸部)にできる『子宮頸がん』があります。

子宮体がんについて

子宮体がんの発生は女性ホルモンが深く関わっており、子宮内膜の増殖を促す「エストロゲン」の働きが過剰になると、子宮内膜が異常に増殖して子宮体がんが発生すると考えられています。

子宮体がんは、出産経験が無い・肥満・月経不順がある方に発生リスクが高く、年代別の発生率は、更年期を迎える40歳代から増加し、閉経後の50歳代以降がピークとなります。

子宮体がんの自覚症状で一番多いのは不正出血で、月経期間外や閉経後に出血がある場合は注意が必要です。

不正出血や月経不順は、ストレスや過度のダイエットなどでもおこりますが、子宮体がんや子宮頸がん、子宮(しきゅう)筋腫(きんしゅ)等の病気が隠れている可能性がありますので、少しでも気になることがあれば早めに婦人科を受診し、早期発見につなげましょう。

子宮頸がんについて

子宮頸がんのほとんどは、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因ですが、通常はヒトパピローマウイルスに感染しても、免疫の力でウイルスが排除されます。

しかし、ウイルスが排除されずに感染状態が続くと、次第に細胞の一部が異形成(いけいせい)となり、数年をかけて子宮頸がんに進行すると考えられています。

一般的にがんは年齢とともに発症数は増えますが、子宮頸がんのピークは30~40歳代で20~30歳代に急増中です。

初期の子宮頸がんには自覚症状が無いことが多く、進行するにつれて不正出血などの自覚症状が現れるのが特徴であり、早期発見のためには『子宮頸がん検診』を受けることが最も重要となります。

JA熊本厚生連でも実施しております『子宮頸がん検診』では、子宮頸部を専用のブラシでこすり細胞を採取して検査する『細胞診検査』が行われます。

なお、子宮頸がん検診は住民健診や人間ドックのオプション検査でも受けられますので、対象年齢の方は継続的に検査を受けることをお勧めいたします。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~胃がんについて~

胃がんについて

胃がんの発病率、胃がんの死亡率ともに、ここ十数年で1位から3位にまで下がりました。この要因としては胃カメラ受診者の増加、ピロリ菌感染者の減少が挙げられます。胃がんは早期発見すれば生存率が高く、初期段階で発見された場合の5年生存率は96.3%、10年生存率も90.9%となっています。つまり、早期に発見できさえすれば、胃がんはほぼ死なないがんといっても過言ではありません。

胃がんのリスク要因

胃がんの原因の98%とも言われるピロリ菌は、胃の粘膜に生息する細菌で胃炎や胃潰瘍、胃がんを引き起こします。日本人全体のピロリ菌感染率は約5割と言われています。その他、胃粘膜の傷をつけたり、荒らしてしまう事が多々あると癌になりやすくなります。塩分を多く含む食品を取り過ぎると胃粘膜が荒れてしまい胃がん発病のリスクになります。またアルコールは適量であれば問題ありませんが飲み過ぎると粘膜を荒らしてしまいます。喫煙も煙草に含まれる有害物質により、胃がんのリスクを高めます。

胃がんを早期発見するには

初期の胃がんは自覚症状がほとんどないため、定期的な胃がん検診で見つけるしかありません。胃がん検診には、発泡剤とバリウムを飲んで胃を膨らませ、X線で様々な角度から胃全体を撮影するバリウム検査と、胃内部に直接カメラを挿入し胃壁を観察する内視鏡検査(胃カメラ)があります。バリウム検査は地域の住民健診や事業所健診で、内視鏡検査は医療機関で受けることが出来ますので積極的に受診することをお勧めします。バリウム検査、内視鏡検査は厚生連の施設健診でも人間ドックのオプションとして受けることが出来ます。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)