お知らせNEWS & TOPICS

- HOME

- お知らせ

健康情報

ミルモくんの健康情報~がん検診を受けましょう!~

がんについて

日本人の死因順位で、一番高いのが『がん(悪性新生物)』であり、死因の約25%を占めています。

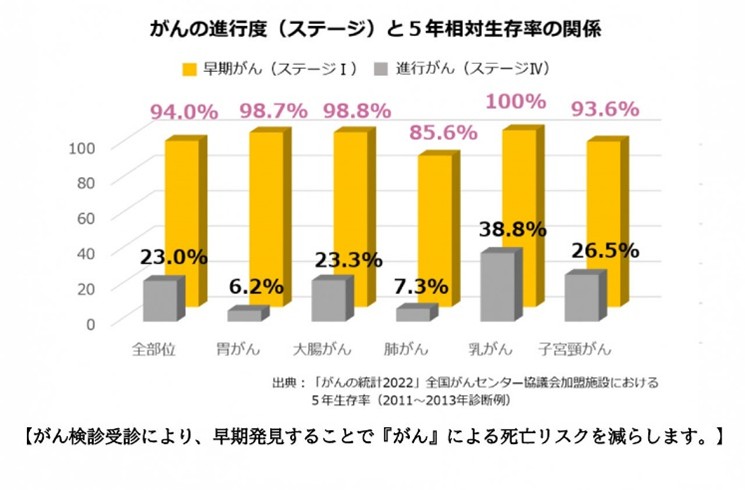

国民の2人に1人が『がん』になり、4人に1人が『がん』で亡くなる計算ですが、がん検診を受けて早期発見することで、がんによって死亡する可能性を今よりも減らすことが出来ると考えられます。

がん検診にはどんなものがあるの?

国が定める『がん検診』には「胃がん検診」「子宮頸がん検診」「肺がん検診」「大腸がん検診」「乳がん検診」の5種類のがん検診があります。

また、人間ドックや各自治体では、超音波検診や前立腺がん検診(PSA)を実施している所もあります。

5大がん検診

市町村では、国が示す「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づき、主に次のがん検診が実施されています。

・胃がん検診

胃部X線検査(バリウムを飲む検査)と胃内視鏡検査(胃カメラ)、いずれかの検査を選択できます。(巡回検診ではバリウム検査のみ)

対象年齢は50歳以上で、2年に1回受ける事がすすめられていますが、40歳以上から1年に1回受ける事も可能です。

・子宮頸がん検診

視診・内診、および子宮頸部の細胞診検査を行います。

対象年齢は20歳以上で、2年に1回受ける事がすすめられています。

・肺がん検診

胸部X線検査を行います。

対象年齢は40歳以上で1年に1回受ける事がすすめられており、50歳以上で喫煙指数(1日に吸う本数×今まで吸った年数)が600を超える方は喀痰細胞診検査の対象者となります。

(例:1日20本×40年間吸った方は喫煙指数が800となり、対象となります。)

・大腸がん検診

少量の便による、便潜血検査を行います。

対象年齢は40歳以上で1年に1回受ける事がすすめられており、1日分の便でも検査は可能ですが、原則として2日法(2日間の便)で実施します。

・乳がん検診

マンモグラフィ検査(乳房X線)での検査を行います。

対象年齢は40歳以上で2年に1回受ける事がすすめられています。

最後に

がん検診は市町村が実施する住民検診でみなさまがお住まいの地域で毎年実施しております。なお、今回ご紹介した各種がん検診は、厚生連の日帰り人間ドックで全ての項目を受診することができます。

『がん』に限らず、病気の早期発見のためにも、定期的な健康診断は1年に1回必ず受診しましょう。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~肺がん~

肺がんとは

肺がんは、気管支や肺胞の細胞が何らかの原因でがん化したものです。

進行すると、がん細胞は周りの組織を壊しながら増殖し、血液やリンパ液の流れなどにのって転移することもあります。

2018年の日本全体のデータでは、肺がんの患者数はおよそ12万人にのぼり、2020年には年間7万人以上が肺がんで亡くなっています。

年齢でみると、肺がんの患者数や死亡者数は、40代後半から増え始め、高齢になるほど多くなります。

また、患者数は男性のほうが女性より約2倍、死亡者数は約2.4倍多いこともわかっています。

肺がんの発生要因

肺がんの発生要因は主に、生活習慣と感染症です。

生活習慣、とくに喫煙は肺がんと大きく関係します。喫煙者は非喫煙者と比べて男性で4.4倍、女性では2.8倍肺がんになりやすく、喫煙を始めた年齢が若く、喫煙量が多いほど肺がんになる危険性が高くなります。

喫煙以外では、アスベストなどの有害物質に長期間さらされることや、肺結核、慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎なども、肺がんの発生の危険性を高めると報告されています。

予防するには?

国立がん研究センターをはじめとする研究グループは、日本人のための科学根拠に根差した予防ガイドライン定めました。

改善可能な生活習慣である「禁煙」「節酒」「食生活」「身体活動」「適正体重の維持」の5つに「感染」を加えた6つの予防法を取りあげています。

肺がんを予防するために、5+1のがん予防を実践し、たばこを吸っている人は禁煙にトライしてみませんか?

吸わない人はたばこの煙をなるべく避けて生活しましょう。

禁煙を始めてから10年後には、禁煙しなかった場合と比べて肺がんのリスクを約半分に減らせることが分かっています。

厚生連診療所では、禁煙外来を行っています。お気軽にお問い合わせください。

また、早期に肺がんを発見するために、40歳以上の人は1年に1回、肺がん検診を受けましょう。

検査の結果が「要精密検査」となった場合は、必ず精密検査を受けましょう。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~密かに進行するCKD(慢性腎臓病)に注意~

どのような病気?

腎臓には血液をろ過して体の中に溜まった老廃物や水分、塩分などを尿と一緒に体の外に排出する働きがあります。

しかし、腎臓の働きが低下してくるとタンパク尿が出始め、腎臓の働きが健康な人の6割以下まで低下するとCKD(慢性腎臓病)となり、末期腎不全など命に関わる危険な病気を引き起こすリスクが高まります。

どのような症状か?

軽症の場合には自覚症状はほとんどありませんが、腎臓の働きが低下してくると、むくみや倦怠感などの症状が現れ始めます。

主な危険因子

① 肥満(BMI25以上)

② 運動不足

③ 飲酒(1合以下に抑えましょう)

④ 喫煙(禁煙に努めましょう)

⑤ 過度なストレス

⑥ 過去に心臓病や腎臓病になったことがある

⑦ 家族に腎臓病の人がいる

⑧ 健康診断や人間ドックでタンパク尿と指摘されたことがある

CKDを予防するには

予防のためには日頃の生活習慣の改善が重要です。

肥満に注意し、ソースやドレッシングは小皿に分けて直接つけるなどして減塩を心がけ、規則正しい食事をするようにしましょう。

また、腎臓の働きが低下してきた場合にはタンパク質を制限(小麦製品、肉、魚、卵や豆腐などは控える)するよう心がけ、たばこを吸っている人は禁煙に努め、高血圧や糖尿病などの生活習慣病がある人は、医療機関を受診してきちんと治療を行ってください。

健診を受けてチェック

健康診断では、血液検査による腎機能の状態、尿検査によるタンパク尿の有無、血圧の状態などを確認することができます。

皆様も年に一度は健康診断で腎機能をチェックしましょう。

なお、健康診断で腎臓の働きに異常が見られた場合は、厚生連診療所までご相談ください。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~肝炎とは~

肝炎とは

肝炎は肝臓に炎症が生じて、肝臓の細胞が破壊され肝機能を低下させる病気です。

肝炎を起こす原因にはウイルス性や薬物性、アルコール性や脂肪肝からなるもの、自己免疫性などさまざまな種類がありますが、日本では肝炎ウイルスの感染による肝炎が最も多く、肝臓がんの原因の約60%を占めています(第23回全国原発性肝癌追跡調査より参照)。

ウイルス性の肝炎にはA・B・C・D・E型などがあり、その中でもB型・C型肝炎ウイルスは感染すると慢性化しやすく、慢性肝炎から肝硬変や肝臓がんに移行することもあります。

B型・C型肝炎ウイルスは主に感染している人の血液が身体の中に入ることで感染するため、知らず知らずのうちに感染が広がり、ウイルス保持者(キャリア)になっている人が多いと推定され問題視されています。

B型・C型肝炎ウイルスのキャリアが多いと何が問題となるのか?

肝炎に限らず肝臓の病気は、一部の方は倦怠感や吐き気、黄疸などの症状が現れることもありますが、全く症状が現れない状態で病状が進行してしまうことも少なくありません。

そのため、B型・C型肝炎も自覚症状がないまま放置してしまうと治療の開始が遅くなってしまい、知らないうちに感染を広げてしまうため、キャリアを早期に発見し、治療することが大切です。

感染しないためには

日常生活において、感染を防ぐために以下の点に注意しましょう。

・血液が付着するような歯ブラシやカミソリなどの共用は避ける。

・傷の手当や鼻血などの手当の際は直接、血液に触れないようにする(手袋をつけるなど)。

・血液や分泌物のついたものは、しっかり袋などで封をして捨てるか、流水で良く洗い流す。

・肝炎ウイルス検査を受け、ご自身の感染状態を知ることも重要です。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~痛風~

痛風とは

ある日突然、足の親指などの関節が腫れて激痛におそわれます。

この症状は発作的に起こることから痛風発作とよばれ、2~3日は歩けないほどの痛みが続きます。

痛みは徐々にやわらいでいきますが、正しい診断や治療を受けずに放置していると、同じような発作が繰り返し起こり悪化していきます。

また、痛風の放置は、痛風腎といって慢性腎不全の原因となり、最悪の場合、人工透析となります。

原因

痛風の背後には高尿酸血症という病気が潜んでいます。

これは体内でつくられる尿酸が増え過ぎている状態で、尿酸はプリン体が分解されて作られます。

プリン体は高カロリー食、レバーやエビなどの動物性食品、アルコール飲料などに多く含まれているので、これらの食品の摂り過ぎは痛風の原因となります。

症状

前兆として患部に違和感やむずむずした感じがあります。

これを放置するとだんだんと痛みが生じ、24時間以内に痛みが最高潮に達します。

この痛みは耐え難いほどの激痛で日常生活が困難になるほどです。

検査・診断

まず診察にて関節炎や痛風結節(皮膚の下や腱などにできる尿酸塩結晶が固まって大きくなった塊)の有無を確認します。

また、血液検査や尿検査を行い、尿酸値や尿中尿酸量などを調べます。

骨の状態を確認するためにX線検査を行ったりもします。

治療

痛みがないときでも原因である高尿酸血症を治療しないと痛風が再発しますので、痛風発作が治まったら尿酸値を下げる薬の服用を開始します。

高尿酸血症の治療によって、腎障害の進行も予防できます。

薬物療法のほかに大切なのが生活習慣の改善です。激しい運動や過食、多量の飲酒を避けます。

気になる方は

痛風について、その概要や原因、治療などについてお伝えしてまいりました。

皆様が日頃受けている健康診断では尿酸の検査が一緒にできることも多いため必ず健診結果を確認してください。

少しでも気になることがあれば早めに医療機関を受診することをお勧めします。

最後に、厚生連診療所でも血液検査や薬の処方を行うことができますので、お気軽にご相談ください。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)