お知らせNEWS & TOPICS

- HOME

- お知らせ

健康情報

ミルモくんの健康情報~胃潰瘍・十二指腸潰瘍について~

原因

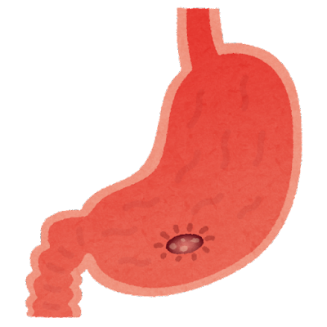

潰瘍を発症する主な原因は、ヘリコバクター・ピロリ菌感染や痛み止め(NSAIDs(エヌセイズ):非ステロイド性抗炎症薬)の長期内服です。

症状

潰瘍の症状は、胃壁・十二指腸壁の障害や損傷の程度、また潰瘍の原因によって異なります。

①初期の段階での典型的な自覚症状は、みぞおちの中央あたりに生じる鈍い痛みです。

②潰瘍によって胃や十二指腸の運動機能に支障をきたし、嚥下困難(えんげこんなん)や誤嚥(ごえん)、胸やけ、胸痛、嘔吐、食べ物の逆流などが生じます。

③潰瘍がさらに進行して胃壁や消化管壁の血管内に食い込んでいくと出血が起こり、下血(げけつ)(黒色便~タール便)や、吐血(とけつ)の症状が出ます。

④出血が長く続くことによって貧血が引き起こる場合があります。

⑤痛み止め(NSAIDs)が原因で起こる潰瘍は、鎮痛作用の影響で自覚症状が現れず、重症化すると出血性病変がみられます。

治療

治療には、胃酸の分泌を抑える薬や胃の粘膜を保護する薬が使用されます。また、ピロリ菌を除菌する治療も効果的です。

セルフケア

潰瘍は前述の原因に加え、喫煙やストレス、香辛料、カフェイン、アルコールの取りすぎなどが発症の危険性を高める可能性があるので、食生活など生活習慣を見直すことを心がけましょう。

【おすすめ健康レシピ】

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~COPDについて~

COPD(慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん))とは?

タバコの煙など有害物質が原因となり、肺に慢性的な炎症がみられ、呼吸がしづらくなる病気の事です。

症状としては、体を動かした時の息切れ、長引く咳(せき)や痰(たん)などがあります。

COPDの原因は?

主な原因は喫煙(タバコ)で、日本ではCOPDの原因の90%以上が喫煙によるものと言われおり、その他に化学物質や粉じんなどの有毒な粒子や大気汚染も原因と言われています。

COPDの症状

次にあげる症状をチェックしてみましょう。

次にあげる症状をチェックしてみましょう。

□長めの階段で息切れ・きつく感じる。

□一日に何度も咳が出る。

□黄色や粘り気のある痰が出る。

□ゼイゼイ・ヒューヒューと呼吸音がする。

□長期の喫煙歴がある。

2つ以上思い当たるようであれば、医療機関の受診をお勧めします。

COPDと新型コロナ

COPD患者は新型コロナウイルス感染症にかかると重症化しやすいことがわかっています。もともと肺に炎症があるため、ウイルスが増殖しやすくなっていることが要因です。

医療機関を受診しましょう!

COPDの大きな原因は喫煙(タバコ)なので、医療機関での治療の際にはまず『禁煙』を行う必要があります。

COPDの大きな原因は喫煙(タバコ)なので、医療機関での治療の際にはまず『禁煙』を行う必要があります。

さらに症状によって、薬物療法、酸素療法、呼吸器リハビリテーション、外科療法などの選択肢があります。

また、COPDの症状が無い方も安心はせず、人間ドック等を受ける事をおすすめします。

早期に発見するためにも、毎年肺機能検査(人間ドック)を受け健康維持に努めましょう。

【おすすめ健康レシピ】

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~逆流性食道炎について~

逆流性食道炎とは

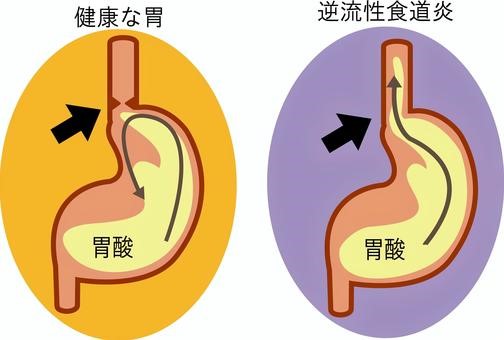

胃の内容物(主に胃酸)が食道に逆流し炎症を起こす病気で、健康な人でも胃酸の逆流がみられることはありますが、逆流時間が短いため特に問題は無いといわれております。

しかし、逆流の時間が長くなると、食道の粘膜は胃酸に対して弱いため食道に炎症を起こすようになります。(イラスト参照)

逆流性食道炎は成人の10〜20%がかかっていると推定されており、中高年を中心に多く見られ、症状が悪化する前に適切な治療を受けなかった場合には、健康状態に支障を来すことも考えられます。

原因

主な原因は、①加齢、②暴飲暴食、③脂肪分の多い食事、④アルコール、⑤喫煙、⑥妊娠中、⑦肥満、⑧便秘、などがあります。

症状

主な症状は、①胸焼け(みぞおちの上あたりが焼けるような感じ)、②胃酸の逆流を感じる、③のどの違和感、④咳、⑤げっぷがよく出る、などがあります。

検査・診断

症状などから逆流性食道炎が疑われた場合は、胃カメラ(胃内視鏡検査)を行います。胃カメラは苦しい検査という印象がありますが、厚生連診療所では楽に検査を受けていただくよう、医師の指示にて喉の麻酔や鎮静剤(緊張をやわらげる薬)を適切に使用し対応しております。

治療方針

『内服による治療』と『生活習慣の改善』が必要となります。

内服治療

胃酸を抑える薬(主にプロトンポンプ阻害薬)を投与します。効果が不十分な場合には、胃の運動を改善する薬や、酸を中和する制酸薬(胃腸薬の一種)を併用することがあります。

生活習慣の改善

•食べ過ぎ、早食いをさけましょう。

•高脂肪食、アルコール、炭酸飲料、喫煙を控えましょう。

•食べて逆流症状が出た食べ物は控えましょう。

•食後2〜3時間は横にならないようにしましょう。

•夜間に逆流症状が出る人は、頭を高くして寝ましょう。

•肥満の方は体重を減らすように努力しましょう。

•おなかをベルトや服で締め付けすぎないようにしましょう。

•長時間の前屈みの姿勢はできるだけ避けるようにしましょう。

気になる方は

今回は、逆流性食道炎についてその概要や原因、治療と対策などについてお伝えしてまいりました。

よくある症状だと思って放置せず、少しでも気になることがあれば、早めに医療機関を受診することをお勧めします。

【おすすめ健康レシピ】

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~脂肪肝について~

肝臓の働き

肝臓は右上腹部にある人体で最も大きい臓器で、主な働きは3 つあります。

1 つ目は体に必要な蛋白の合成・栄養の貯蔵、2 つ目は有害物質の解毒・分解、そして3 つ目が食べ物の消化に必要な胆汁の合成・分泌です。

私たちが食べたものは、胃や腸で吸収されやすい形に加工・分解された後、肝臓へ送られます。肝臓でいろいろな成分に加工され、動脈を通って必要な場所に配られていきます。利用されて不要になった老廃物は、今度は静脈を通って肝臓へ戻され胆汁の中に排泄され、その老廃物の一部は再び吸収されて肝臓で再利用されます。このように、肝臓は栄養素の生産、リサイクルの中心となっています。

肝臓の病気

肝臓の病気は急性と慢性のものがあり、注意が必要なのが、慢性の肝疾患です。

肝臓での軽い炎症が半年以上続いている状態を慢性肝炎といいますが、炎症で傷ついた肝細胞の修復が追いつかなくなると、肝硬変や肝がんに病態が進行するケースもあります。

肝臓の病気予防

お酒の飲みすぎや食べ過ぎは、肝臓内に中性脂肪がたまる脂肪肝の原因になります。

一部の脂肪肝では慢性的な炎症が起こり、肝硬変に進むものがありますが、肝臓は自覚症状が現れにくく、自覚できたときはかなり病状が進行していることも少なくありません。

予防として、節酒・禁煙をし、肥満の解消に努め、栄養のバランスがとれた食事と十分な休息と睡眠の習慣をつけることが大切です。

肝臓病を始め、様々な生活習慣病を早期発見するためにも、定期的な健康診断や人間ドックを受診し、体調管理に気を付けましょう。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~肝炎ウイルス検査について~

肝炎ウイルスの種類

肝炎を引き起こすウイルスは、A型からE型がありますが、日本人に多く見られるのがB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスへの感染です。

ウイルスが原因で肝炎を発症し、慢性肝炎へ進行すると、やがて肝硬変や肝臓がんに進行することがあり、肝炎ウイルスは肝臓がんの最大の原因とも言われています。

肝炎ウイルス検査が勧められる人

B型肝炎ウイルスは血液や体液を介して感染し、C型肝炎ウイルスは主に血液を介して感染しますが、次のようなリスクに当てはまる方は、一度は肝炎ウイルス検査を受けられることをお勧めします。

【B型肝炎のリスク】

□ 過去の集団予防接種の際に、注射器の連続使用が行われた

□ パートナーがB型肝炎のキャリアである

□ B型肝炎ウイルスに感染している母親からの感染(母子感染)に対して、適切な予防措置を講じなかった

【C型肝炎リスク】

□ 1992年(平成4年)以前に輸血を受けた、または大きな手術を受けた

□ 不衛生な状態で、入れ墨(タトゥー)を入れた、ピアスの穴をあけた

□ C型肝炎感染者とカミソリや歯ブラシ等を共有した

どこで検査が受けられる?

肝炎ウイルスの感染経路は様々で、本人の自覚症状なしに感染している可能性があるため、肝炎ウイルスに感染しているのかを知っておくことも大切です。

感染対策がされている現在では、肝炎ウイルスへの感染は、常識的な日常生活をこころがけていれば、ほとんど無いと考えられていますので、肝炎ウイルス検査を受けたことがない場合は、一生に一度は肝炎ウイルス検査を受けることをお勧めします。

肝炎ウイルス検査は、地域の保健所や指定の医療機関で受けることができますが、お住まいの市町村での住民健診でも受けることができる場合もありますので、それぞれの窓口にお問い合わせください。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)