お知らせNEWS & TOPICS

- HOME

- お知らせ

健康情報

ミルモくんの健康情報~熱中症について~

熱中症とは?

熱中症とは、高温多湿な環境の中で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能が働かなくなったりする状態のことをいいます。

症状は、めまいや気分不良などから始まり、重症化すると死に至る可能性もあり、2020年には全国で1,528名の方が亡くなっています。

熱中症が起こりやすい時期

5月下旬頃には梅雨に入り、7月に入ると急に温度も上昇するため、蒸し暑さが引き金となることで、7~8月頃に熱中症のピークを迎えます。

通常、人体は体内に溜まった熱を皮膚表面からの自然放熱や、汗をかいて蒸発することによる気化熱で体を冷やす効果などにより、体温が高くなり過ぎないように調整する機能を備えています。

しかし、梅雨の時期は湿度が高いため、汗が皮膚から蒸発されず、体内の熱を放出しにくくなり、熱中症の発症につながる危険性が高くなります。

熱中症の予防

熱中症は命にかかわることもありますが、予防法を知っていれば防ぐことができます。

新型コロナウイルスの感染拡大により、1年中マスクの装着が必要となっている生活様式の中で、熱中症を予防するためのポイントは3つあります。

①屋外で人と十分な距離(2m以上)が確保できる場合は、マスクを外すことも可能です。

②マスクを着用しているときは、負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分にとったうえで、適宜マスクをはずして休憩をとる。

③のどが渇く前にこまめに水分を補給し、汗を多量にかいたときは、スポーツドリンクや塩あめ等で塩分を補給する。

最後に

熱中症は、軽度の体調不良が発生したら、すぐに風通しのいい日陰やクーラーなどが効いている室内など涼しい場所へ移し、衣服をゆるめたり、体に水をかけたりするなどして、体から熱を放散させ冷やすことで、応急処置を行うことが出来ます。

日頃から、新型コロナウイルスの感染防止を徹底するとともに、体温測定や健康チェックを行い、熊本の暑い夏を乗り切っていきましょう。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~甲状腺疾患~

甲状腺とは

「甲状腺」は喉仏のすぐ下にあり、蝶々が羽を広げたような形をしている臓器で、女性の方が男性より大きく、高い位置にあります。

外からは殆ど分かりませんが、甲状腺の病気になると腫れてくることがあり、首の下が太くなったように見えてきます。

また、甲状腺からは、体の代謝や成長などを調節する作用の「甲状腺ホルモン」が分泌されます。

甲状腺疾患の種類

➀甲状腺機能の異常

甲状腺機能が高まり、甲状腺ホルモンの分泌が過剰になるのが「甲状腺機能亢進症」で、代表的なものはバセドウ病ですが、バセドウ病は動悸、甲状腺の腫れ、眼球が飛び出て見えることが、主な症状です。

一方、甲状腺ホルモンの分泌が足りなくなるのが「甲状腺機能低下症」で、代表的なものが橋本病(慢性甲状腺炎)ですが、橋本病はむくみやだるさ、無気力などが典型的な自覚症状になります。

➁甲状腺の炎症

細菌感染による「急性化膿性甲状腺炎」、ウイルスによる感染が有力な「亜急性甲状腺炎」、免疫の異常により甲状腺に炎症が起こる「慢性甲状腺炎」(橋本病)があり、症状としては甲状腺に腫れや痛みが出現します。

➂甲状腺腫瘍

甲状腺腫瘍の8~9割は良性のもので、直径2cm以下の甲状腺腫瘍では、自覚症状はほとんどありません。

腫瘍が大きくなると、首の腫れやしこり、ものを飲み込むときの違和感などの症状が現れることがあります。

最後に

甲状腺疾患は、男性よりも女性に多く発症する傾向にあり、甲状腺機能は妊娠や出産にも影響を与えるため、特に女性は注意が必要です。

少しでも気になる症状があるときは、早めに医療機関を受診することをお勧めいたします。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~頭痛について~

また、頭痛の中には、くも膜下出血を始めとする「二次性頭痛」、つまり何らかの病気が原因で起こる危険な頭痛もあるため、早期の診断が重要となります。

一次性頭痛について

一次性頭痛とは、原因となる疾患がなく、頭痛そのものが問題となるものをいい、主に3つの種類があります。

【 片頭痛 】 片頭痛季節の変わり目やストレスなどが原因となり、脳内の血管が拡張することで炎症を引き起こす頭痛です。

【 緊張性頭痛 】 身体や心の緊張が続くことで、血行が悪くなって起こる頭痛です。

【 群発性頭痛 】 決まった時間や決まった時期になると、集中的に起こる頭痛です。

二次性頭痛について

二次性頭痛とは、頭の中に限らず、何らかの疾患があって起こる頭痛のことをいい、原因は多種多様で、生命にかかわる場合もあるため、慎重かつ速やかに診察と検査を行うことが重要です。

また、単に一次性頭痛か二次性頭痛かの区別だけでなく、その両方がある場合もあるため、二次性頭痛の診断には頭部CTや頭部MRIなどによる画像診断が必要となります。

最後に

頭痛には様々な種類がありますが、長引く頭痛や突然の頭痛がある場合は、医療機関を受診することで、原因となる疾患を発見できる可能性があります。

また、健康診断や人間ドック受診の際に、頭部の検査が必要と言われた場合は、適切な医療機関を紹介致します。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~骨粗しょう症~

骨粗しょう症とは

骨粗しょう症とは、骨が弱く、もろくなり、骨折しやすくなる病気で、患者の約8割が50代以上の女性といわれています。

骨の強さと密接な関係にあるのが「骨密度」というもので、一般的に骨密度が低下すると「骨がスカスカになった状態」になりますが、骨粗しょう症が女性に多い理由として、閉経期を迎えて女性ホルモンの分泌が低下することで急激に骨密度が減り、同年代の男性に比べて早く骨密度が低くなることが挙げられます。

骨粗しょう症になると骨折が起こりやすくなりますが、その中でも一番多いのが背骨の「圧迫骨折」で、この圧迫骨折により背骨のカーブが崩れると、姿勢に変化が現れ前かがみの姿勢になり、内臓が圧迫されることで、吐き気や食欲低下などの症状が現れるようになります。

骨粗しょう症の予防

➀食生活

骨の主成分であるカルシウムだけではなく、ビタミンDやビタミンKも骨を作る栄養素で、しっかり摂取することが大切です。

カルシウムは、乳製品や大豆製品や野菜、海藻類、ビタミンDは、魚やきのこ類、ビタミンKは、緑色の野菜に多く含まれていますので、バランスの良い食事を心がけましょう。

➁運動

骨は運動により垂直方向へ負荷がかかると強くなる性質がありますので、ウオーキングやジョギングなど、普段から適度な運動を継続的に行うことが大切です。

ただし、運動に慣れてない人や高齢者が急に激しい運動をすると、ケガや事故につながるおそれがありますので、自分に合った運動をコツコツ続けましょう。

最後に

軽度の骨粗しょう症は、服薬で進行を遅らせる事が可能です。

早期発見のためにも「骨粗しょう症検診」を受診し、自分の骨密度がどのくらいなのかを把握しておきましょう。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)

健康情報

ミルモくんの健康情報~大腸がんについて~

大腸がんとは

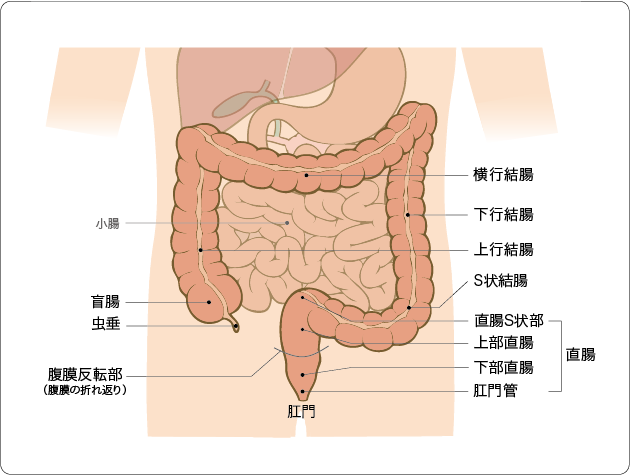

大腸がんは、大腸(結腸・直腸・肛門)に発生するがんで、良性のポリープががん化して発生するものと、正常な粘膜から直接発生するものがあり、早期の段階では自覚症状はほとんどありません。日本人ではS状結腸と直腸にがんができやすいといわれています。

(大腸の構造)

国立がん研究センターによる最新がん統計では、がん罹患数(2018年)は、大腸がんが第1位、がん死亡数(2019年男女合計)では、大腸がんは肺がんに次いで第2位です。

症状

主な症状は、①血便(便に血が混じる)、②下血(腸からの出血で赤または赤黒い便が出る、便の表面に血液が付着する)、③下痢と便秘の繰り返し、④便が細い(残便感)、⑤お腹が張る(腹痛)、⑥貧血、⑦体重減少、などがあります。

主な原因

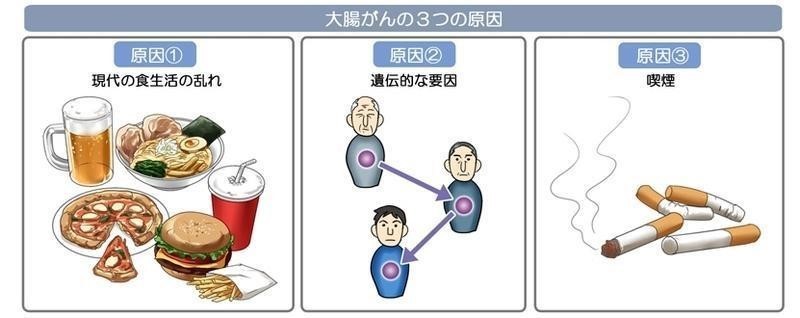

大腸がんの原因は、食生活の欧米化・たばこ(喫煙)・過度の飲酒・運動不足・肥満・遺伝などが考えられ、以下に示す3つの原因が大腸がんを引き起こす可能性として挙げられます。

予防法

病気の予防策として共通する部分が多いですが、以下の予防策をすすめます。

・肉類、加工肉などの動物性脂肪を摂り過ぎない。

・食べ過ぎを避け、脂肪分は控えめにする。

・お酒は飲んでもほどほどにする。

・たばこは吸わない。

・食べ物から適量のビタミンと繊維質を多く摂る。

・ストレスを溜めない。

・適度に運動をする。

など、日常生活で少しの心掛けを行う事で、がんに罹りにくい体づくりに繋がるといえます。

がん検診等

みなさんが年に1回は受けている健康診断で、自治体(市町村)の検診や健保組合健診で広く行われているのは便潜血検査です。

特殊な容器に2日間分の便を採って、便の中に潜む目に見えない微量の血液(便潜血)が混じっていないかを調べます。便潜血陽性の場合には、大腸内視鏡検査によって大腸がんがないか確認が必要です。便潜血検査の陽性率は約5~7%、その陽性反応が出た受診者が精密検査の結果、大腸がんが発見される確率は約2~3%と言われています。

【おすすめ健康レシピ】

※PDFファイルです。

(資料提供:JA熊本厚生連)